5月末に発売された、ゲド戦記シリーズの最終巻『火明かり』。

作者のアーシュラ・K.ル=グウィンは2018年に死去しているので、本当に最後の巻です。6月には手元にお迎えしていたものの、ヒョイと手に取って読むのは惜しかった。読んだら終わってしまう……。

そうだ、再読しよう。

というわけで、7月は『ゲド戦記』シリーズを一気に読み返していました。

全巻通しての再読は、読書メーターの記録によれば、初読時の2010年2月以来です。なんと15年半ぶり…!! 初めて読んだときは19歳だったんですよね、わたし。すげえや。はるか彼方すぎる。

本記事は再読に伴う感想メモです。『ゲド戦記』全巻の展開にも触れているため、ネタバレを読みたくないという方はご留意を。なお、映画版については言及していません。

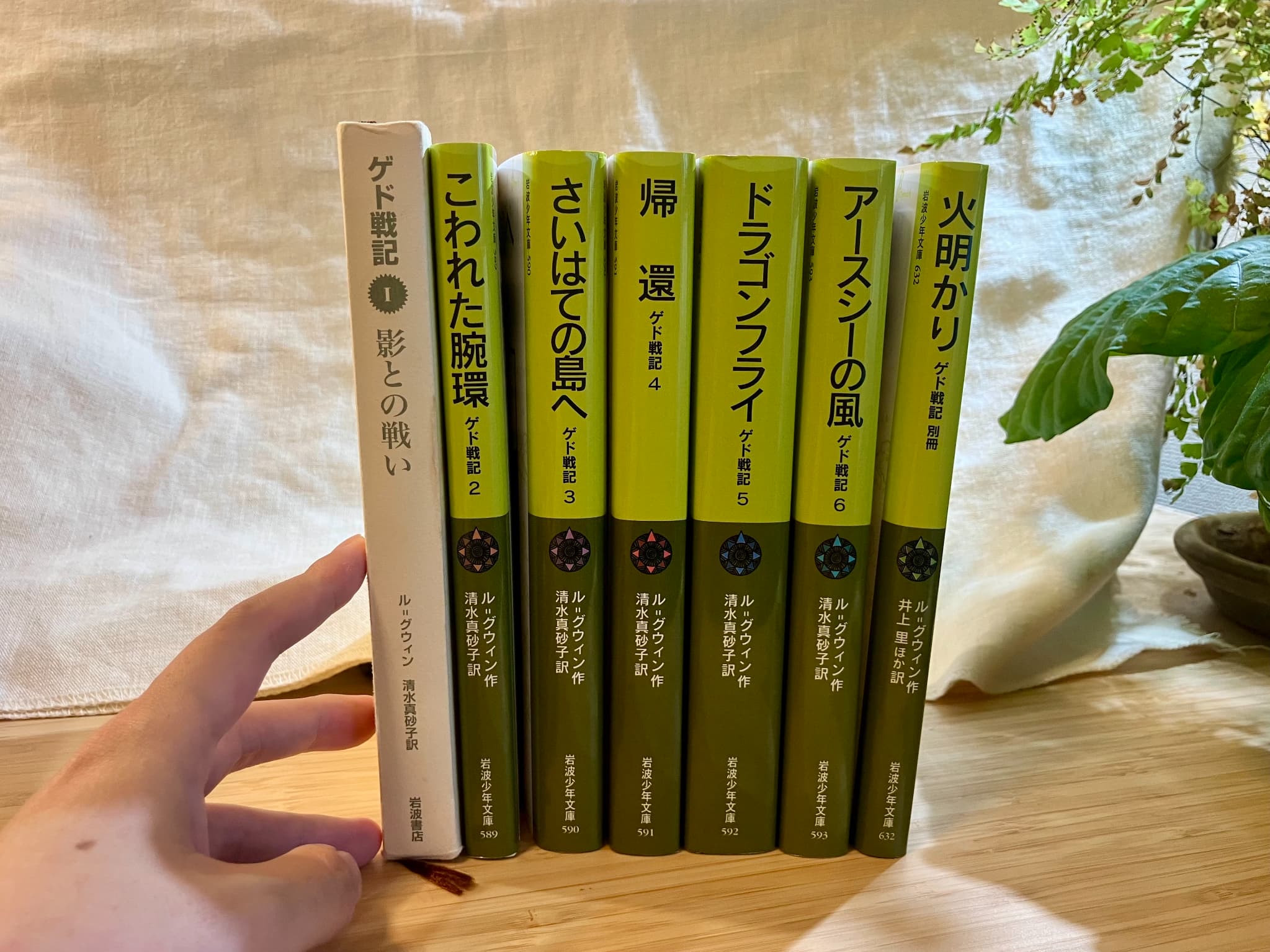

サムネイル画像は今回買い足した岩波少年文庫版のゲド戦記たち(1巻のみ以前から持っていたソフトカバー版)。ハードカバー版は実家に置いてあります。

15年も経つとさすがに記憶も薄れてしまい、当時から再読していなかった2巻と3巻は、途中の展開も含めて9割がた忘れていました。

ただ、印象的なシーンの断片はたしかに覚えていて、該当の箇所に差しかかると「あっ」と目が醒めるような思いというか、雑踏の中で知りあいを見出したときのような驚きというか……そういう鮮烈な感情があり、再読体験としてかなり楽しかったです。

手元で揺れる野アザミとか、そういう何気ない描写が15年も心に残ったりするんですね。

*

19歳当時のわたしはまだ色々ぼんやりしていたので、『ゲド戦記』3巻から4巻への急激な方向転換にも(逆に)大して驚かずについていけましたが、文学や歴史を僅かながら齧った後に通読するとこう、改めて、目を瞠る思いでした。

未読の方向けに軽く紹介すると、ゲド戦記は、多島海が広がる世界アースシーを舞台にしたファンタジー小説です。主人公ゲドの幼少期から老齢までが書かれ、彼は辺境の山羊飼いからアースシーいちの大魔法使いとなり、やがてその力をすべて失う。ゲド戦記1〜3巻『影との戦い』『こわれた腕輪』『さいはての国へ』が1968-1972年という比較的短期間に刊行されたのに対し、4巻『帰還』の刊行は1990年です。18年ぶりの続刊!

さらにそこから11年後、2001年に5巻と6巻『ゲド戦記外伝(ドラゴンフライ)』『アースシーの風』、そして今回の『火明かり』と、ル=グウィンが生涯掛けて書き続けた大長編なんですよね。

で、18年という時間があれば作者も当然ながら変化するわけで、4巻『帰還』は、1-3巻までのアースシー世界を批判・解体・再構築するような構造になっています。主人公の大賢人ゲドに代表される、男性中心・理性偏重・権威主義的だったアースシーの魔法世界が、テナーとテルーという、女性と庶民側の視点から語り直される。

いや〜〜……

はたして自分にこれが出来るだろうか、としみじみ身震いしました。

ひとつの物語を書く中で、当時の自分が見落とし、あるいは重視しなかったものが、後から振り返って「やはり必要だった」と気づいたときに、同じ物語世界の続きを書きに戻るというのは、かなり勇気が要る行為ではないでしょうか。

私自身、『竜の花嫁(2014刊行)』で書き落としたものを『すべての樹木は光(2020刊行)』で拾いに行った感があるので、なおさらに。

このあたりのル=グウィンの変遷については、彼女が自らの言葉で『夜の言葉 ファンタジー・SF論』という講演・エッセイ集に書き残しています。本国で1979年に刊行され、1989年に大幅な改訂……と言っても削除や変更ではなく、著者による補註が追加された一冊です。『闇の左手』を自ら論じたエッセイ「性は必要か?(1976年発表、1989年改訂)」はマジで必読。なお『闇の左手(1969年刊行)』は、両性具有の人々が暮らす星を書いた、ル=グウィンによるジェンダー/セクシュアリティ越境の思考実験SFです。

十年以上も過去の文章に、ル=グウィン本人によって容赦なく批判や訂正が加えられてゆくさまは、スリリングであり、恐ろしくもあり。ひとりの人間が経験した変化を赤裸々に分かちあわれて、勇気づけられる思いもします。人間は変わって良いのだし、それを恐れなくて良いし、そこから物語はさらに広がってゆけるんだ、という……。

4巻はフェミニズム観点からの語り直しが主ですが、5-6巻『ゲド戦記外伝』『アースシーの風』に至っては「魔法」「死後の世界」の再構成まで行われるからビビりますね。3巻であんな大変な思いで身を引きずりながら旅した黄泉の荒野が、違う…死の後にあるのはこんな荒廃ではない!!!と引っくり返されるのは、1972→2001という30年近い年月を経て老齢に差し掛かったル=グウィンがどんな変化を体験したのかを垣間見るようで、ゾクゾクしました。というか『アースシーの風』の、もう何の力も持たない田舎おじいちゃんのゲド、良いよね……。

*

ああ、でも、ひとつだけ。

ゲド戦記4巻以降の語り直しで批判的に言及されるひとつに、「(男性の)魔法使いは性を手放してしまう」というのがありまして。禁欲が当然のこととなっていて、1-3巻までのゲド戦記には性がほとんど登場しません。ローク島の魔法学院は(5-6巻時点まで)女人禁制なうえ、学院の外で女性が出てきてもゲドとのロマンスには発展しない。2巻こそ少女のテナーが主人公ですが、恋愛というよりは信頼と回復の物語ですね。多くの魔法使いは結婚もしません(でも魔女は違うし、ロークで専門的な教育を受けていない在野のまじない師も違う)。

ゲドも例に漏れずだったのを、彼が力を使い果たした中年の齢に至って、初めて引っくり返したのがテナーでした。4巻以降のゲド戦記ではまじない師も多く登場し、彼/彼女たちは自らの性を手放しません。

フィクションと現実は同一ではないけれど、互いに影響を与えあいます。

女性が自らの性をタブーとして抑圧する規範(淑女たるもの性欲など無いように振るまうべしとか、性について大っぴらに言及しないとか)から解放していったフェミニズムのひとつの歴史が、ル=グウィンの変化を通じてアースシーというファンタジー世界にも波及したことを、わたしは2025年から遡って眺めることができる。1-3巻までの物語では書き落とされていただけで、世界はこんなにも広く豊かに広がっていたのだと、著者とともに分かち合える。

2025年のわたしは、その変化にたしかな喜びを覚えつつも、アロマンティックおよびアセクシュアルの居場所がアースシーから弾かれてしまったことに、一抹の寂しさも感じたのでした。

ル=グウィンが書いたのは、性の抑圧と軽視への批判であるのは分かっているんですが、性は(恋も)自然なことだ、と書かれる物語において、性を(全く、あるいは、あまり)必要としない人間は見落とされます。透明になる。どうしても。

ただ、1990年と2001年に、アロマンティックとアセクシュアルが一般に知られていたかというと、まあ、2025年においてさえ、知らない人もまだまだいっぱいいるわけで……。

変化を恐れなかったル=グウィンですから、もし彼女の寿命が150年あったら(???)、異性愛と同性愛に加えて無性愛やその他もっと多様なひとびとをこれから書き出してくれたのではないかという気もしますが、彼女はもういない。その先を書き継ぐのは、次代の物書きである自分たちなんですよね。

広大なアースシーには、ル=グウィンが発見しきれなかった人々がまだ沢山いるのだと、わたしは信じます。

わたしが書いてきた物語には、今のところ恋も性もあまり登場しませんが、恋と性を必要とするひとも、必要としないひとも、同じように書けたら良いな……と思います。

*

最終巻『火明かり』は、単行本というよりは、5-6巻の刊行後に執筆された掌編エピソード「オドレンの娘」と「火明かり」、あとは前述した『夜の言葉』に掲載されていたゲド戦記にまつわるエッセイ3編を収録した一冊です。

「火明かり」はゲド戦記の時間軸における本当に最後というか、年老いて、死へと歩み入りつつあるゲドの内省と空想が綴られており、ル=グウィンの遺作というのも合わせて、読みながら寂しさと敬意を感じずにはいられませんでした。

ル=グウィンが世界からいなくなって、もう7年も経つなんて信じられないな……。

『ゲド戦記』は大きく変化しながら書かれた物語ですが、それでも骨子は最後まで不変でした。

1巻の冒頭に掲げられた以下の詩(アースシーにおける創生神話『エアの創造』より)は、『ゲド戦記』が希求しつづけたものを正しく表した一篇だと、最終巻を読み終えたいま、改めて噛み締めています。

ことばは沈黙に

光は闇に

生は死の中にこそあるものなれ

飛翔せるタカの

虚空にこそ輝ける如くに

光と闇の対峙ではなく、調和と均衡を模索した『ゲド戦記』は、これからもわたしの執筆における指針でありつづけるだろうと思います。

ル=グウィンと重なる時代を生きられた幸運に感謝を。

PS

今見たら岩波現代文庫版『夜の言葉』絶版しとるかコレ!!? なんたる損失…!! 気になった方はぜひ図書館で取り寄せてください。

作中でトールキン『指輪物語』の結末がメチャメチャ言及されてる点だけお気をつけて!